Добавь сайт в закладки нажми CTRL+D

Сегодня мы расскажем про первую отечественную атомную подлодку К-3 «Ленинский Комсомол», являвшуюся первоначальницей советского атомного подводного флота и ставшую одним из самых интересных музеев на эту тему.

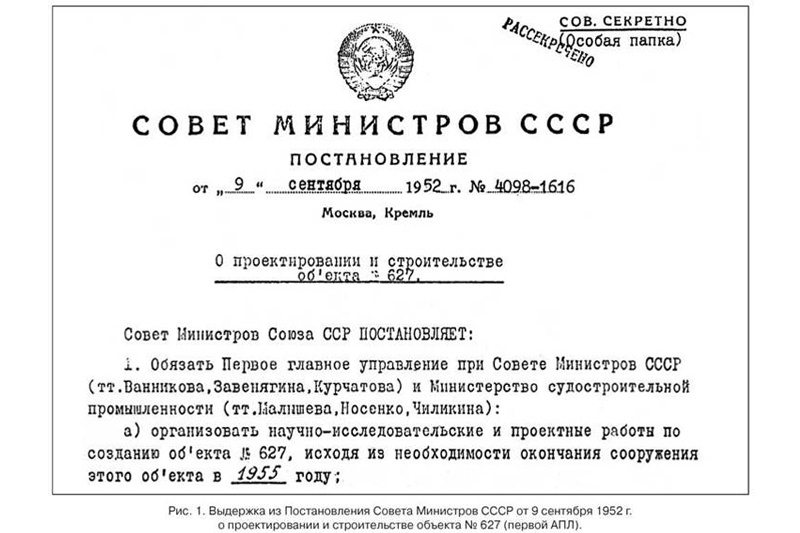

Строительство:

В мае 1954 г. для будущей опытной атомной подводной лодки проекта 627 началось формирование двух экипажей, а 21 июля подлодка была зачислена в списки строящихся кораблей ВМФ. Командиром первого экипажа был назначен капитан 2-го ранга Л. Г. Осипенко, а второго экипажа капитан 3-го ранга В. С. Салов. Обучение экипажей проводилось в г. Обнинск на базе первой действующей атомной электростанции, где в кратчайшие сроки был создан наземный стенд главной энергетической установки будущего корабля. Кроме того личный состав проходил обучение работы с ядерным реактором при научно-исследовательских институтах НИИ-3 и НИИ-303, а также специальном конструкторском бюро СКБ-143.

В сентябре 1955 г. второй экипаж был переведён на головную атомную подводную лодку проекта 627А, а первый экипаж включен в состав 150-го дивизиона опытных подводных лодок ВМФ в г. Ленинград.

А 24 сентября 1955 г. на стапеле цеха №42 судостроительного завода №402 в г. Молотовск (с 1957 г. Северодвинск) была заложена сама первая в СССР атомная крейсерская подводная лодка.

В августе 1956 г. экипаж закончил обучение и в составе 150-го дивизиона опытных подводных лодок 339-й бригады строящихся и ремонтируемых подводных лодок Беломорского военного флота прибыл к месту базирования при заводе.

7 августа 1957 г. подводная лодка была выведена со стапеля цеха, а 9 августа спущена на воду при помощи слипа.

В сентябре 1957 г. на лодке был произведён физический запуск двух ядерных реакторов и начались испытания главной энергетической установки от энергоустановки СКР «Леопард».

С октября 1957 по июнь 1958 гг. лодка выполнила программы швартовых испытаний и 26 июня была принята Управлением подводного плавания ВМФ под руководством заместителя главнокомандующего ВМФ вице-адмирала В. Н. Иванова.

1 июля 1958 г. при личном присутствии Главкома ВМФ адмирала С. Г. Горшкова на лодке был торжественно поднят Военно-морской флаг СССР. Также на мероприятии присутствовали Министр судостроительной промышленности СССР Б. Е. Бутома и Президент АН СССР академик А. П. Александров. Что интересно, подъем флага произошел за несколько минут до времени вечернего спуска флага, но с личного разрешения Главкома ВМФ флаг был оставлен на ночь в поднятом положении.

Испытания:

3 июля 1958 г. на лодке начались государственные испытания и 4 июля впервые в истории отечественного флота первая атомная подводная лодка дала ход под атомной энергетической установкой.

В августе крейсерская подводная лодка была принята Управлением подводного плавания ВМФ под руководством Заместителя Главкома ВМФ вице-адмирала В. Н. Иванова как КПЛ-57.

С 26 ноября по 2 декабря 1958 г. лодка проходила глубоководные испытания и произвела погружение на глубину 310 метров с плаванием в течение трёх суток, во время которых на перископной глубине столкнулась с бревном и погнула перископ.

А 17 декабря 1958 г. КПЛ-57 была принята в опытную эксплуатацию под управлением капитана 2-го ранга Л. Г. Осипенко.

В ходе опытной эксплуатации лодка совершила 29 погружений и 5 выходов в море общей протяжённостью 25 суток, пройдя 3801 милю, из которых 2002 в подводном положении. Но во время испытаний была выявлена течь циркуляционных насосов 1 контура и вышли из строя другие важные механизмы, такие как теплообменники 3 и 4 контуров с парогенераторами, из за чего испытания пришлось прервать раньше времени.

В январе 1959 г. Постановлением Совета Министров СССР лодка снова передана в опытную эксплуатацию и на ней начали ревизию механизмов с модернизацией.

В марте 1959 г. лодке был присвоен новый технический номер К-3 и 12 марта она была включена в состав 206-й отдельной бригады подводных лодок Северного флота с постоянным местом базирования в г. Северодвинск.

В июне 1959 г. модернизированная атомная подводная лодка К-3 была введена в строй и продолжила ходовые испытания, совершив три выхода в море, а 23 июля Указом Президиума Верховного Совета за успешное освоение новой техники командиру лодки, на тот момент уже капитану 1-го ранга Л. Г. Осипенко, было присвоено звание Героя Советского Союза. Причастные к созданию новой подлодки также получили ордена и медали.

Служба:

С 20 августа по 11 сентября 1959 г. К-3 принимала участие в учениях сил противолодочной обороны Северного флота, отрабатывавших поиск и преследование атомной подводной лодки, одновременно проведя испытание гидроакустической станции.

В октябре 1959 г. К-3 выполнила переход из Белого в Баренцево море для освоения нового пункта базирования в губе Западная Лица и с 23 октября её соединение было напрямую подчинено командующему подводными силами Северного флота.

С 1 по 15 ноября 1959 г. К-3 совершила свой первый дальний поход под командованием капитана 1-го ранга Л. Г. Осипенко, в ходе которых отработала испытание автономности имея неисправность одного из реакторов, зайдя под кромку льда в Карском и Гренландском морях. В ходе подлёдных испытаний из строя вышел второй реактор и один из турбо-зубчатых агрегатов. КРоме того, лодка ударилась об лёд и повредила ограждение рубки с выдвижными устройствами. Тем не менее силами экипажа лодка смогла вернуться на базу, где была поставлена на ремонт.

В мае 1960 г. после завершения ремонта на судостроительном заводе №402 «Севмашпредприятие» в г. Северодвинск, лодка фактически была модернизирована по проекту 627А, получив новый навигационный комплекс «Сила Н-627» и другие нововведения. Лодка получила штурманскую рубку в 1 отсеке, а четыре нижних торпедных аппарата перестали эксплуатироваться, что уменьшило торпедный боезапас лодки почти вдвое.

После ремонта и проведения ряда испытаний, 7 августа 1961 г. К-3 была перечислена в состав 3-й дивизии 1-ё флотилии подводных лодок Северного флота с постоянным местом базирования в губе Малая Лопатка.

С 17 по 31 августа 1961 г. К-3 под командованием капитана 2-го ранга Л. М. Жильцова совершила поход в Карское море подо льдом, испытав навигационный комплекс, а с 20 по 24 сентября выполнила стрельбу практическими торпедами.

В декабре 1961 г. К-3 проходила боевую подготовку на полигоне, в ходе которой была выявлена неисправность энергетической установки.

Весной 1962 г. силами судоремонтного завода №10 и судостроительного завода №402 на лодке был произведён навигационный ремонт и докование.

С 4 по 10 июля 1962 г. после ремонта лодка совершила контрольный переход и с 11 по 21 июля под командованием капитана 2-го ранга Л. М. Жильцова совершила поход на Северный полюс. Перед выходом К-3 посетили лично Главком ВМФ адмирал флота С. Г. Горшков С.Г., начальник Главного Политуправления ВМФ вице-адмирал В. Г. Гришанов и другие военачальники. 12 июля на лодке была обнаружена неисправность циркуляционного насоса охлаждения главного конденсатора. Тогда силами экипажа в подводном положении была произведена замена трёх подшипников. А 17 июля К-3 в подводном положении дошла до точки Северного полюса.

21 июля 1962 г. лодка вернулась из похода в Гремиху. За этот поход руководитель похода контр-адмирал А. И. Петелин, командир К-3 капитан 2-го ранга Л. М. Жильцов и командир БЧ-5 инженер-капитан 2-го ранга Р. А. Тимофеев, были удостоены званий Героя Советского Союза, а вся команда была награждена орденами и медалями.

В сентябре 1962 г. на лодке обнаружили разгерметизацию тепловыделяющих элементов и она была направлена на судоремонтный завод №893 в г. Северодвинск для прохождения ремонта и модернизации, где вошла в состав 339-й бригады строящихся и ремонтируемых подводных лодок Беломорской военно-морской базы Северного флота..

9 октября 1962 г. К-3 было присвоено наименование «Ленинский комсомол».

26 февраля 1963 г. на лодке началась модернизация с заменой реакторного отсека. Была произведена установка нового навигационного комплекса «Сигма», аппаратуры автоматического, ручного и программного управления подводной лодкой и управления противоаварийными средствами, а экипаж лодки был награждён переходящим Красным знаменем ЦК ВЛКСМ.

7 ноября 1965 г. после ремонта лодка вышла на ходовые испытания, а 24 ноября был подписан государственный акт об окончании ремонта и передачи лодки ВМФ, после чего 29 ноября она пришла к постоянному месту базирования в Западную Лицу.

17 декабря 1965 г. К-3 посетили первый космонавт планеты Герой Советского Союза полковник Ю. А. Гагарин и третий секретарь ЦК ВЛКСМ Б. Н. Пастухов.

23 марта 1966 г. во время испытаний новых систем лодка снова столкнулась с льдами и повредила ограждение рубки, погнув перископ.

В июне 1966 г. на К-3 была проведена киносъёмка в надводном положении, погружения и всплытия, а с 10 июля по 29 августа лодка выполнила боевую службу с четырьмя торпедами, оснащёнными специальными (ядерными) боевыми частями, проведя 49 суток без всплытия на поверхность.

С 12 марта по 30 апреля 1967 г. лодка прошла докование на СРЗ №10 в г. Полярный, а в мае приняла участие в учениях стран-участников Варшавского договора в Норвежском море.

С 18 по 21 июня 1967 г. К-3 выполнила испытания по всплытию во льдах и пролому льда толщиной до 80 см, получив повреждения рубки и корпуса.

Авария:

А с 10 июля по 11 сентября 1967 г. в ходе несения боевой службы в Средиземном море под командованием капитана 2-го ранга Ю. Ф. Степанова, имея на борту четыре ядерных торпеды, 9 сентября на глубине 49 метров в первом отсеке лодки возник пожар, произошедший вследствие прорыва гидравлическим маслом паронитовой прокладки в машинке клапана вентиляции цистерны главного балласта № 2 правого борта. Распылённое давлением масло ударило в отсек и воспламенилось из за искрения электроприбора.

При эвакуации личного состава из первого отсека во второй, пожар перекинулся и туда. Тогда при попытке разведки обстановки во втором отсеке, волна угарного газа ворвалась в центральный пост, а почти все, находившиеся в третьем отсеке потеряли сознание. Силами оставшихся в сознании пострадавших включали в изолирующие средства дыхания, лодка совершила экстренное всплытие в надводное положение, командир отдраил рубочный люк и передал сигнал об аварии на командный пункт Северного флота. Часть отравленных подводников была эвакуирована аварийной партией кормовых отсеков в восьмой отсек, где был обустроен лазарет, а другую часть в ограждение рубки.

Из за высокой концентрации угарного газа в Центральном посте, было принято решение осуществлять дальнейшее управление подлодкой через пульт управления главной энергетической установкой в седьмом отсеке.

На помощь аварийной атомной подводной лодке были направлены буксир «МБ-52», спасатель «Бештау», большой противолодочный корабль «Стройный» и крейсер «Железняков», но самым первым к ней прибыл разведывательный корабль «Вертикал», наведённый самолётами Ту-16. Лодка смогла сохранить ход и спустя три дня своим ходом в надводном положении вернулась на базу.

В результате этой аварии погибло 38 членов экипажа и прикомандированный химик дивизии, а 14 сентября погибшие члены экипажа были похоронены в братской могиле недалеко от поселка Заозёрный. Все они за проявленную стойкость были занесены в Книгу Почёта Краснознамённого Северного флота, семьям погибших была оказана финансовая поддержка, а Решением Министерства Обороны СССР, семьям погибших офицеров и сверхсрочнослужащих были предоставлены отдельные квартиры в Москве и Ленинграде.

Продолжение службы и списание:

С 14 сентября по 5 ноября 1967 г. на К-3 был проведён аварийный ремонт на заводе «Севмашпредприятие» в г. Северодвинск, а с 20 апреля по 5 мая докование лодки в Гремихе.

Последующие годы лодка исправно несла службу в разных морях, следила за кораблями противника, участвовала в учениях, проходила регулярный ремонт и модернизацию, не раз справлялась с небольшими поломками силами экипажа.

В 1975 г. атомная подводная лодка «»Ленинский комсомол» была занесена в летопись трудовых дел ВЛКСМ, а её экипаж удостоен Почётной грамоты ЦК ВЛКСМ и награждён Памятным знаменем Министерства обороны СССР и Главного политического управления Советской Армии и ВМФ.

А 17 октября 1987 г. Приказом ГК ВМФ лодка была выведена из боевого состава ВМФ и 9 сентября 1988 г. переформирована в учебно-тренировочное судно, после чего поставлена на прикол в губе Гремиха.

14 марта 1989 г. лодка была переименована в Б-3.

0 сентября 1993 г. Б-3 была перечислена в состав 285-го отдельного дивизиона подводных лодок СФ, выведенных из боевого состава, а осенью 1995 г. переформирована в состав 14-й бригады выведенных из боевого состава подводных лодок.

Осенью 2002 г. Б-3 была подготовлена к буксировке к месту утилизации, для чего к её корпусу было закреплено два 117-тонных понтона, благодаря которым передняя часть лодки сильно поднялась из воды, а к её носу был приварен рым для ограждения.

26 октября 2002 г. Б-3 была отбуксирована в г. Полярный на СРЗ №10 для дальнейшей утилизации, где с 30 мая по 3 июля была произведена выгрузка ядерного топлива.

28 октября 2005 г. Б-3 была отбуксирована в Оленью Губу на «СРЗ «Нерпа» в г. Снежногорск и включена в состав 74-го отдельного дивизиона ремонтируемых подводных лодок Кольской флотилии.

Создание музея:

20 апреля 2006 г. на Б-3 было проведено дополнительное радиационное обследование перед началом работ по переоборудованию в будущий музей, а 1 июля лодка была заведена в док СРЗ «Нерпа» для принятия дальнейших решений о её утилизации или музеефикации.

В 2007 г. с лодки был вырезан реакторный отсек, а по договору с Росатомом, на заводе должны были создать его муляж и впоследствии установить на место вырезанного.

В 2008 г. Б-3 была передана гражданскому экипажу СРЗ «Нерпа», а постановлением правительства РФ было принято решение, что первая отечественная атомная подводная лодка станет плавучим музеем в г. Санкт-Петербург. Проект переоборудования лодки в музей был разработан специалистами Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения «Малахит».

Но уже в марте 2011 г. губернатор Мурманской области Д. Дмитриенко на посвященных Дню моряка-подводника торжественных мероприятиях заявил, что Б-3 станет музеем в порту Мурманска рядом с атомным ледоколом «Ленин», а министр транспорта И. Литвин согласовал это решение.

Но и тут не задалось и в марте 2013 г. объединённая судостроительная корпорация в связи с отсутствием денег на восстановление и необходимости стапельной площадки, на которой хранилась Б-3, для утилизации плавучей технической базы Росатомфлота «Лепсе», приняла решение до конца 2013 г. всё же утилизировать Б-3 на заводе «Нерпа».

Тем не менее сотрудники самого завода были категорически против утилизации этой уникальной первой атомной подводной лодки и делали всё, чтобы её сохранить и в декабре 2014 г. всё же было принято решение, что К-3 (Б-3) «Ленинский Комсомол» всё же станет музеем и её начали готовить к спуску на воду для дальнейшего переоборудования.

А 16 декабря 2014 г. в соответствии с указом Президента РФ № 597 от 01.09.2014, 39 подводников, героически погибших 8 сентября 1967 г., были посмертно награждены орденами Мужества и в военном учебно-научном центре ВМФ «Военно-морская академия им. Кузнецова» в г. Санкт-Петербург состоялась церемония вручения орденов Мужества родственникам погибших членов экипажа.

В апреле 2015 г. Интерфакс со ссылкой на члена морской коллегии при правительстве РФ адмирала В. Попова сообщил, что К-3 всё же планируют установить на вечную стоянку в Мурманске. В течение этого же года должна быть проведена подготовка лодки к длительной стоянке на воде.

В декабре 2016 г. шли завершающие работы по герметизации лодки и формированию единого корпуса и продолжались споры о том, где же будет организован музей, в Мурманске или Санкт-Петербурге, а 8 сентября 2017 г. работы по конвертовке подводной лодки были завершены и она была спущена на воду, после чего переведена на заводскую акваторию и ошвартована у плавпирса.

А 22 октября 2020 г. в пресс-службе судоремонтного завода «Нерпа» сообщили, что первая атомная подводная лодка станет экспонатом проектируемого Музея военно-морской славы в

Кронштадте, где станет ключевой доминантой экспозиции. Это решение было принято на совещании с участием представителей технического управления Военно-морского флота, СПМБ «Малахит» и автономной некоммерческой организации «Остров фортов».

4 августа 2021 г. лодка была выведена из заводского дока и начала подготовку к транспортировке в Кронштадт внутри транспортного плавучего дока «Свияга» по маршруту через Баренцево и Белое моря, шлюзы Беломоро-балтийского канала, Онежскому и Ладожским озёрам, и под разводными мостами Санкт-Петербурга, а 19 августа 2021 г. док Главного управления глубоководных исследований ВМФ России «Свияга» с атомной подводной лодкой К-3 «Ленинский Комсомол» убыл к месту будущего музея.

21 сентября 2021 г. док с лодкой прибыл на завод «Северная верфь» в г. Санкт-Петербург, где 25 сентября лодка была выведена из дока и поставлена на бочки, после чего к корпусу К-3 подвели понтоны и подготовили её для дальнейшего перехода в Кронштадт.

1 октября 2021 г. началась транспортировка К-3 в Кронштадт и к вечеру она прибыла в акваторию Кронштадтского морского завода для дальнейших работ по музеефикации. На заводе был демонтирован лёгкий корпус и проведена дефектация прочного корпуса для установки опорных блоков.

22 июня 2022 г. К-3 вывели из дока и начали подготовку к буксировке на Выборгский судостроительный завод, где лодку разделили на две части 2 сентября отправили обратно в Кронштадт на погрузочной барже «Атлант».

5 сентября лодка прибыла в Кронштадт, где 9 сентября обе части были перевезены к месту стоянки и установлены на площадке склада «Моби Дик» около форта «Великий Князь Константин».

В ночь с 8 на 9 октября 2022 г. кормовая часть К-3 на самоходном модульном транспортере была перевезена через городскую улично-дорожную сеть Кронштадта к месту постоянного размещения, а с 11 на 12 октября также была перевезена и носова часть лодки до строящегося здания музея. На пути следования лодки было демонтировано и затем восстановлено обратно более 70 дорожных конструкций в виде знаков, мачт освещения, светофоров, эстакад теплосети и сотни метров бордюров.

В течение 12-13 октября обе части лодки были заведены в здание Музея военно-морской славы, где их установили на опорную плиту и соединили, после чего начался финальный этап реставрации и формирование внутренней экспозиции.

1 августа 2023 г. состоялось торжественное открытие «Музея Военно-морской Славы», где первая атомная подводная лодка К-3 «Ленинский Комсомол» стала первой в мире музеефицированной атомной подводной лодкой, расположенной на суше в крытом помещении.

А 26 декабря 2023 г. состоялось и открытие музейной экспозиции внутри К-3 «Ленинский комсомол» для всех желающих.

Теперь эта легендарная красавица выглядит так.

И для начала обойдём её снаружи.

Ограждение рубки.

Корма с гребными винтами.

Ну а теперь пройдём внутрь. Для удобства посетителей с ограниченными возможностями в борте лодки сделан широкий проём. Это конечно напрягает ценителей, но всё же нужно понимать, что далеко даже близко не все люди могут ползать по неудобным люкам, а посмотреть на этот экспонат хотят все. Даже спустя два года после открытия, попасть внутрь на экскурсию можно только по записи, настолько большой поток людей желает посмотреть на историю.

Начнём обзор с 9-го кормового отсека, в конце которого находились гидравлические приводы вертикального и кормовых горизонтальных рулей.

Также в нём находилась столовая с шестью диванами, четырьмя складными столами и фреоновой установкой с провизионными цистернами. В этом же отсеке располагалось 16 коек и 2 душевые кабины.

Переходим в 8-й жилой отсек, где для удобства восприятия многие стенки были прорезаны и остеклены.

В этом отсеке было две жилых каюты старшин на 10 человек каждая и каюта врача с изолятором на двух человек.

А также камбуз.

Переходим в 7-й электро-моторный отсек. В переходах между отсеками были предусмотрены переборочные гермолюки, но для посетителей прорезаны дополнительные высокие проёмы. Согласен, это портит внешний вид, но как иначе, надо думать и о других людях.

В этом отсеке сохранилось много оборудования.

В составе электро-моторного отсека входило два электрогенератора постоянного тока ГПМ-21 и два гребных электродвигателя ПГ-116 со своими станциями управления и охладителями.

В этом же отсеке за такой гермодверью располагается пульт управления реакторной установкой.

Пульт управления ядерными реакторами.

Спускаемся в 6-й турбинный отсек. Здесь по бортам лодки располагались однопроточные паровые турбины, циркуляционный электронасос забортной воды и масляные насосы.

Переходим в 5-й реакторный отсек. Оригинальный реакторный отсек был вырезан в 2013 г. и заменён турбинным отсеком с однотипной подводной лодки К-181.

В родном отсеке раньше было установлено два реактора мощностью по 65 МВт, закреплённых на фундаментах внутри цистерн железоводной защиты, которые обеспечивали 19 000 лошадиных сил на гребных валах, а вдоль бортов под настилом палубы располагались парогенераторы.

Здесь есть образцы урановой руды.

И макеты, в том числе и сборка ТВЭЛ-ов.

Переходим в 4-й дизельный отсек, в котором располагалось два дизель-генератора ДГ-460, предназначенных для использования в качестве резервного источника электроэнергии, питавших вспомогательные гребные электродвигатели и заряжавших свинцово-кислотные аккумуляторные батареи.

В этом же отсеке размещались опреснительная установка с испарителем ИКВ-5, различные цистерны и пост первой медицинской помощи.

Очередной переборочный гермолюк ведёт в 3-й отсек центрального поста. Здесь размещались посты управления вертикальным и горизонтальным рулями, погружения и всплытия, штурманская рубка, рубка связи, рубка гидроакустики и радиолокации.

Из подъемно-мачтовых устройств в отсеке располагались антенна радиопеленгатора, антенны ближней радиосвязи, радиолокационная станция «Призма» и основной телевизионный комплекс ТМ-50.

Ну и конечно перископ ПНЗ-9

Переходим во 2-й аккумуляторный отсек.

На его нижнем ярусе находились аккумуляторные батареи, а на верхнем воздухоохладитель и вентилятор системы вентиляции.

А также каюта командира подводной лодки, кают-компания и ещё три каюты.

Каюта командира.

Переходим в 1-й торпедный отсек, где находилось 23 койки для отдыха матросов. В этом же отсеке размещались насосы, баллоны воздуха высокого давления, приводы клапанов вентиляционных цистерн главного балласта, а также подводная камера ТК-40, входящая в состав телевизионного комплекса ТК-5, использовавшегося для наблюдения за ледовой обстановкой над подводной лодкой.

Гальюн.

Боекомплект из 20 сверхмощных парогазовых торпед, четыре из которых были с ядерной боевой частью и 8 торпедных 533-мм торпедных аппаратов для них. По четыре на каждом ярусе.

Ну а на этом всё.

Поделись видео: